太平洋电脑网:黑料不打烊吃瓜曝光-黑料不打烊吃瓜网址-“工蜂经济”中的韩国青年:“即使有很爱的人也排斥结婚生子”

金悠承出生于韩国第四大城市大邱,相比首尔,外界都认为那里的教育竞争压力会小一些,但他从小就像被上了发条,维持学校、补习班和家之间三点一线,在青春期掉头发、失眠……“从来没人夸过我学习认真,因为这些都是最基本的要求。”

苦读12年,他与想报考的大学失之交臂,退而求其次入学釜山当地一所高校,成绩上游,并获得了出国交换留学的机会,但一直对高考失利耿耿于怀。“目标不是考上大学,是考上名牌大学,重点是名牌。” 金悠承告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),家庭为他的学业投入了大量财力,尤其是外国语高中的学费和出国留学费用高昂,他的父母非常辛苦。

韩国社会学家张庆燮所著的《压缩现代性下的韩国》指出,韩国家庭普遍在孩子身上进行大量教育投资,产生了一种相当于“社会投资状态”的集体效应。如果说韩国的发展在很大程度上是由其强大的劳动力教育程度实现的,那么私人家庭在教育上所达到的成就比国家还要大得多。

根据经合组织(OECD)发布的《OECD教育指标2023》,2022年韩国青年(25—34岁)的高等教育完成率高达69.6%,在OECD国家中位居首位。基于受教育程度较高的劳动力群体,韩国以出口导向型经济战略创造了“汉江奇迹”。

韩国前总统朴槿惠2013年上台时誓言实现“第二个汉江奇迹”,正是从那一年起,韩国的生育率连续11年在OECD国家中垫底,2023年生育率一度跌至全球最低的0.72,2024年止跌回升至0.75。有人将韩国这种模式类比为“工蜂经济”——民众辛勤劳动为世界提供优质产品,却对繁衍后代兴味索然。

即将本科毕业的金悠承正在为就业备考各项资格证书,“我的目标是努力工作,在我喜欢的领域深耕,赚到更多钱,让父母过上更好的生活。如果有条件的话养一只猫。”但谈到婚恋问题时,他毫不犹豫地说:“比较排斥结婚生子,即使有一个我很爱的人。”

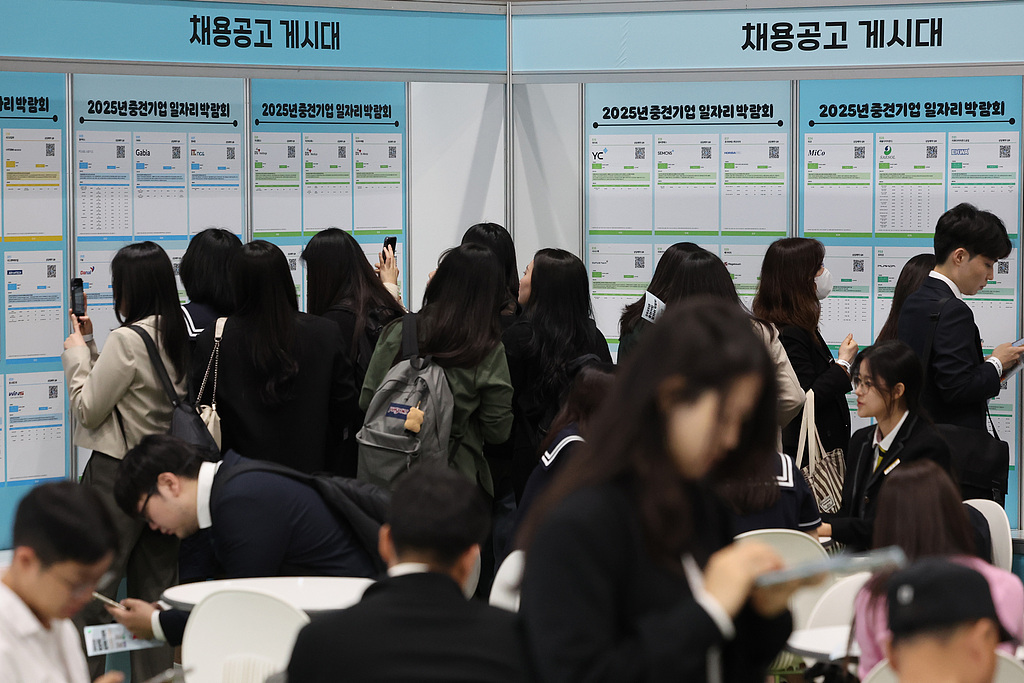

当地时间2025年4月23日,韩国首尔,江南区韩国国际会展中心(COEX),2025年中型骨干企业就业博览会举行,各用人单位展台前人流如织。视觉中国 资料图

“还是在乡下待着更好”

在韩国,学历和学阀对于在社会中受到尊重并获得成功至关重要,前者是就业市场在筛选人才时的重要标准,后者则基于一个人毕业院校的声誉和校友社交网络形成,也是对个人社会地位和职业有重要影响的文化资本。

没有考上顶尖的名牌大学,这在金悠承心中一直是过不去的坎,因为从小学拼到初中,他努力考入大邱的一所外国语高中,相当于一只脚迈进了名牌大学的门。他的周围,许多高中同学出身于教授、医生等精英家庭,这样的家庭对孩子的要求异常严格。“考试成绩不令人满意的话,一些家长会当着老师的面直接对孩子扇巴掌。”

在韩国,外国语高中属于“特殊目的高中”,和自律型私立高中(也称自主型私立高中)都被视为精英高中,极大吸引了富裕中产阶级家庭和有竞争力的学生。这两种学校可自主甄选学生、自行设置课程,不像普通高中要遵循“高中平准化政策”(HSEP),即基于居住区域的随机选择程序而非入学考试来选择学生。

据韩国大学信息公开网站University Alert发布的数据,2024年在“SKY大学”(首尔大学、高丽大学和延世大学)入学的新生中,毕业于普通高中的只有7275人,仅占55.4%。仅次于普通高中的依次是自律型私立高中(14.0%)、外国高中(9.3%)、外国语高中和国际高中(8.2%)、英才学校(3.9%),整体升学率非常高。

金悠承从小学一年级开始上三门课的补习班,一直持续到高中。而他的同学当中,同时上六七个补习班的大有人在。韩国学龄人口正在直线下降,但该国以课后补习班(被称为“hagwon”)为主的私人教育行业,收入和利润却持续创新高。

孩子的学习负担和父母的经济负担就像一块硬币的正反面。根据韩国统计局数据,2020年至2023年间,学生人均私人教育支出上涨了43.7%,从2020年的每月30.2万韩元(约合人民币1593元)增至2023年的43.4万韩元。而这还只是保守估计,公民团体“无忧私教” 2024年进行的一项调查显示,那些热衷于私人教育服务的家长平均每月花费高达106.1万韩元。而2023年韩国工薪阶层的平均月薪为363万韩元。

除了要考高分之外,韩国高中生还要积累各种活动的履历,以求在学校生活记录簿上留下积极的内容。金悠承高一参加了学校的统计社团,需要阅读相关论文并撰写报告。“如果写得不好就会被社团的团长批评,继而很可能会影响老师在学校生活记录簿上的评价。”

很多同学在高中之前就学完了应考的所有内容,所以有足够多的时间累积各种社团和社会活动经验。而金悠承并没有这样的余力,更多时间花在追赶学习进度上。“即便是名牌大学毕业生也找不到工作,这样的新闻很多,所以大家都非常焦虑,如果考不到一个好的大学就更找不到好工作了。”

2018年的韩剧《天空之城》就是对这种学历竞争的写照。无论面对1997年亚洲金融危机还是2008年全球经济危机,韩国家庭都选择增加教育投资以克服焦虑。

进入釜山的高校之后,金悠承开始计划考研,立志考到首尔的名牌大学,并期待在研究生毕业时,学校教授能够推荐一份不错的工作,然后留在当地生活。然而,他多方打听后发现,首尔的工作压力大,“作为外地人,个人能力极高才能在首尔过得稍微舒适一些。”

“比起那么高压的工作环境,我还是在乡下待着更好一些。” 金悠承说,韩国有个笑话——首尔以外的地方都是乡下,所以大家都想往首尔挤。

韩国5180万人口中约有950万人居住在首尔。事实上,这一数字仅仅反映了申报居住地为首尔的人口,如果把流动人口纳入统计,数值更大。过度集中引发了各种各样的大城市病,有专家分析认为,青年人财富资本积累不足加之职场竞争压力过大,使得个人分配给婚姻和家庭的时间越来越少,加之高学历、高收入者有晚婚、晚育或不婚的倾向,造成近年来首都圈出生率不断下降,2024年首尔出生率仅0.58。

韩国政府今年3月公布了多项提振生育的措施,希望动用一切可用资源维持生育率反弹势头。

12年来最严峻的就业市场

放弃了“进城”的念想,也并没有让金悠承放松紧绷的弦,他正备考各种资格证书,这是学历之外许多企业的硬性要求。

韩国中小风险企业振兴公团为大学生提供的就业指南指出,大学毕业生需要拥有的基本的资格证书包括,计算机能力、文字软件应用、历史能力考试、托业(TOEIC)英语能力评估证书。此外,根据工作内容还需要其他资格认证。如果要在大企业求职,职业技能则需更胜一筹。

2000年代中期开始在韩国大学生中流行的一个新词是“spec”(spec来自specification,“规格”——电子产品和其他消费产品的详细功能列表)。学生们认为,他们的就业机会很大程度上取决于在简历中展示的“规格”的数量和质量,也就是学历和经验,比如资格证书、比赛奖状、论文报告、志愿工作、出国留学、实习项目……

从韩国高中毕业后到上海外国语大学留学的李恃宪面临的问题比较特殊,对她来说,海外留学导致未能在韩国本土累积足够的实习经验、社会活动经验和资格证书。她告诉澎湃新闻,如果回国就业,相比韩国本土大学生不具备优势。

美国杨百翰大学社会学系副教授乔纳森·贾维斯(Jonathan A. Jarvis)2020年发表论文称,通过对数十名用人单位评估者、在本地接受教育的韩国人以及接受海外教育的韩国人进行深入访谈,发现那些在进入本地大学之前就出国留学的韩国学生,比那些在韩国大学毕业后出国留学的学生更难找到满意的工作,前者缺乏“本土文化资本”,后者能在全球和本地文化资本之间保持平衡,更轻松适应职场环境,并能自主选择何时、如何展现自己的全球知识与对韩国职场规则的理解。

之所以选择本科就到中国留学,李恃宪一方面是出于对中文学习的兴趣,另一方面是高考成绩并没有达到预期。成长于精英家庭,她和弟弟都希望进入SKY大学,高考先后失利,她选择留学,弟弟则选择复读。

统计显示,韩国每年被SKY大学录取的学生人数不到高中毕业生的3%,97%的高中毕业生要么接受较低层次大学,要么复读。面对这一现实,全球化教育市场为富裕的中产阶级提供了便捷的第二选择,即出国留学,获得一个更体面的学位,避免向下层社会流动的可能性。

值得担忧的是,上世纪90年代末韩国遭受经济危机以来,经济不平等加剧,这意味着越来越多的贫困家庭被剥夺了参与教育竞争体系的权利。

同样是明年毕业的李恃宪,希望通过在上海的韩国企业实习和参与相关活动,继而获得正式工作机会。“如果找不到工作,父母要让我立马回国。”她对就业路径持开放态度,认为可以多尝试。

而对金悠承来说,他希望能尽快工作赚钱,为父母提供经济支持。但是他也认识到严峻的现实,“我感兴趣的且薪水较高的工作也是其他人梦寐以求的,竞争很激烈。”至于对薪水的具体要求,他认为初始月薪能达到300万韩元(约合人民币1.57万元)就非常满足了。

韩国年轻求职者正面临12年来最严峻的就业市场。根据官方统计,2025年第一季度,20多岁后期(25-29岁)的失业人数增加了1.3万人,失业率上升了0.6个百分点。该人群的就业人数与去年同期相比减少了9.8万人,这是自2013年第三季度以来的最大降幅。即使是传统上对年轻求职者来说比较稳定的制造业,仅3月份就业岗位就比去年同期减少了11.2万个。

由于经济萎缩、职位空缺大幅减少以及用人单位对经验丰富的雇员的偏好,许多韩国年轻人在试图开启职业生涯时无法找到工作。

当地时间2025年2月10日,韩国首尔,市民在一家就业福利中心的就业信息公告板前查看就业相关信息。视觉中国 资料图

女性面临事业和家庭的权衡

找到一份自己既热爱又高薪的工作,是金悠承现阶段奋斗的目标,也是他从小“卷”学业的动力所在。对于人生下一阶段的展望,他希望如果有能力的话想买一套房,但不是为了脱离父母和伴侣一起生活。

“对上一辈人来说,结婚是必经的人生阶段,但是到我们这一代基本上不会再选择结婚和生育。”金悠承说,结婚之后生活成本增加,还要为对方提供情绪价值,这些都是“额外的负担”,更不用说养育孩子。

在他看来,这不是他的个人选择,身边的同龄人也大多形成了共识——在经济条件有限的情况下,与其养育下一代,赡养父母更为重要。

受儒家传统文化影响,以家庭为中心被认为是韩国文化的一个持久特征。如果追溯历史,自19世纪中叶以来,朝鲜半岛长久的社会和政治动荡迫使底层民众不得不更多依靠家庭。

虽然进入工业化较晚,从20世纪60年代开始,韩国实施产业结构调整和升级,在短短30年内就实现“压缩性增长”,创造了“东亚奇迹”。但这种增长是建立在“经济增长第一、分配第二”的战略之上,缺乏适当的社会保障计划,1970年社会发展支出仅占政府总支出的13% 左右。

韩国中央大学社会政策系教授金渊明撰文指出,在压缩增长时期,韩国创造了大量工作岗位,工资发挥了社会保障的作用。与此同时,强大的家庭关系维持了家庭内部的私人收入转移支付,为那些面临失业或老龄化等社会风险的人提供了隐性的社会保障体系。

一定程度上来说,韩国实现“压缩增长”的代价之一就是“家庭过劳”,尤其是90年代后期韩国经历了前所未有的经济危机,使得家庭负担更为沉重。

“现在韩国的社会氛围就是这样,年轻人不想结婚生子。”李恃宪对婚姻和生育并不抗拒,但以她的观察,单身生活是大势所趋。“孩子在韩国长大的话压力太大了,我们从小到大都不容易,未来竞争肯定更激烈。”

作为女性,她考虑的另一重因素是生育对职业生涯的影响,从这个角度看是“弊大于利的选择”。职业上升期中断意味着和同龄男性拉开了距离,薪水也会受到影响。“趁年轻的时候工作赚钱,享受生活,可以出国旅游、学习一门外语……这就是大家想过的生活。”

经合组织国家中,25至34岁的韩国女性是受教育程度最高的一批,但薪酬的性别差距最大,女性失业比例高于平均水平。韩国政策规定,男性和女性都有权在孩子出生后的前八年享受一年的假期。 但在2022年,只有7%的新生儿爸爸使用了部分假期,而新手妈妈的这一比例为70%。即使在双收入家庭中,女性在家务和育儿上的时间也比丈夫多三倍。

性别不平等在韩国的家庭生活中仍然根深蒂固,以及男性主导的企业文化,都给韩国的经济和文化声誉蒙上阴影。一名在人力资源部工作的28岁韩国女性在接受媒体采访时说,她见过有人在休完产假后被迫离职或错过升职机会,这足以说服她永远不要孩子。

只有女性面临事业还是家庭的权衡。对于即将踏入职场的韩国Z世代白瑞禧来说,这个权衡问题没有固定答案,不论是对事业还是婚姻,没有一成不变的要求和预期,“我是一个很现实主义的人”。

2024年生育率回升,能否持续?

出生于兄弟姊妹6人的大家庭,白瑞禧从小就习惯于自己做选择,出于对汉语的兴趣到上海留学,在观察到韩国企业出海中国需要咨询分析人才时,她选择继续在华攻读国际关系专业的研究生,并广泛积累人脉关系,在毕业前就敲定了合适的工作。

在很多人看来,只有积极工作才能从国家对经济生产的大力支持中分享社会利益。如果不投入就业市场,韩国人通过积极的教育投资积累的人力资本将不会得到利用。

至于人生的下一阶段,她直言:“如果30岁前没结婚,那就等40岁之后再考虑,在这期间事业第一。” 白瑞禧和家人一直非常亲密,对她而言,婚姻中的亲密关系并不是生活必需品,所处的大家庭已经能为她提供充足的情绪价值。如果踏入婚姻生活,是否生育也将依情况而定,其中经济条件是重要的影响因素。

2023年,韩国低生育及老龄社会委员会与韩国文化体育观光部开展“低生育认识调查”。调查显示,在全国1200名18岁至79岁群体中,49岁以下受访者中49.0%的人表示今后无生育意愿。不愿生育的原因排前两位的分别是“经济负担和收入两极分化”(40%)与“抚养和教育子女的负担”(26.9%)。

为了缓解父母的经济压力,韩国保健福祉部去年1月宣布,将从2024年起大幅提高对两岁以下婴幼儿父母的补贴,希望能借此进一步鼓励生育。按照新政策,家中有1岁以下婴儿的父母每月可以获得100万韩元(约合5450元人民币)补贴;抚育1至2岁幼儿的父母,每月可得到50万韩元(约合2725元人民币)补贴。有专家批评,这样的举措治标不治本。

面对低生育率,韩国于2024年6月宣布进入“人口国家紧急状态” ,将启动全力应对体系,直到低出生率问题解决为止。为此,韩国政府发布了包括延长休假、纳税减免、住房保障、生育养育支援等多个领域的核心政策。2024年韩国新生儿数量同比增加8300人,这是韩国新生儿数量9年来首次同比增长。

非营利性人口政策研究机构朝鲜半岛未来人口研究所(KPPIF)指出,韩国2024年总生育率为0.75,比上一年增加0.03,这很可能是由于疫情导致结婚和生育推迟,进而出现“暂时性复苏”。据《韩国日报》报道,韩国生育基金会人口研究中心主任刘惠贞表示:“尽管出生率在统计上有所回升,但年轻人对婚姻、生育和养育子女的看法仍然非常消极。”

韩国政府方面却持积极态度,低出生率与老龄化社会对策委员会于今年3月至4月对全国25-49岁的国民进行调查,询问结婚与生育意愿。调查结果显示,对结婚的积极认知为72.9%,较去年9月上升了1.4个百分点。回答“认为应该要有孩子”的受访者为70.9%,较去年9月也有小幅上升。在政府的低出生率对策中,认知度与预期效果最好的政策是“住房供应”。

低出生率与老龄化社会对策委员会副委员长朱炯焕表示:“虽然仍存在出生率反转动能减弱的可能性......为了让目前的回升趋势不止于短期反弹,将从中长期角度应对优质岗位不足、首都圈人口集中等结构性问题。”

韩国银行总裁李昌镛警告说:“如果目前的超低生育率持续下去,2050年代以后很难避免经济负增长,国内生产总值(GDP)与国家债务的比率将从目前的47%上升到182%。”今天,年轻人忙忙碌碌,为国家发展添砖加瓦;明天,摩天大厦人去楼空。

(文中受访者均为化名)